周術期全身管理

モニターの紹介

| モニターの目的 | 生体の情報を視覚的に表す。 |

|---|---|

| 循環管理 | 各細胞に十分な酸素と栄養を供給出来る環境をする事を目的 |

| 心臓 | 血圧= 末梢血管抵抗 × 心拍出量

心拍出量=1回拍出量×心拍数 心調律 ヘモグロビン数 心収縮力 虚血 |

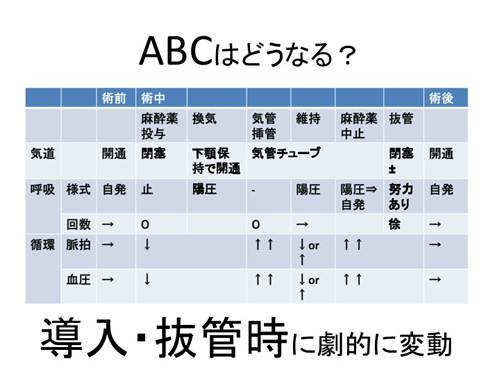

| 呼吸管理 | 適切な換気が絶えず適切に行われているか、また適切なガス交換を維持する事を目的

酸素化:吸入酸素濃度、年齢に影響を受ける PaO2 = 107 – 0.43 × 年齢 PF ratio = PaO2/ FIO2 |

| 呼吸の監視 | 連続的に確実に呼吸出来ているかを確認するのは、困難

カプノメーターは気道の二酸化炭素を測定できるので、波形で呼吸が連続的に出来ているかを見ることができる。また麻酔ガスの濃度測定もできる。 しかし、これだけでは、身体に酸素が充分に送られているかは不明である。 1974年に日本光電の青柳卓雄氏・岸道男氏がパルスオキシメーターの原理を発見し現在世界中で使用されています。また、パルスオキシメーターは指などに光るセンサーを付けるだけで連続的に血液中の酸素飽和度が測定出来ます。これによって身体に充分な酸素が送られているかが、分かるようになりました。さらに血液の特に拍動を見ているため心臓から末梢の指まで血液が流れている事もわかります |

麻酔中のモニタリング

| 目的 | 身体の生体情報をチェックして危険な兆候の早期に発見する |

|---|---|

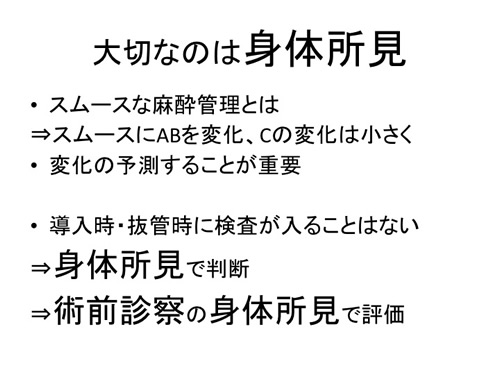

| 循環管理 | 以前より麻酔科医の知識に基づいた五感と経験が重要と言われていた。

視診(呼吸パターン、爪や口唇の色、発汗の有無、眼瞼結膜、瞳孔の大きさ、出血量) 触診(脈拍、血圧、皮膚の温度、浮腫) 聴診(呼吸音、心音) |

現在では、色々なモニターがありますがそこから得られた情報を解釈して個々に対応することが最も重要と考えます。

1.非侵襲的なモニター

- 自動血圧計:最低5分毎に測定、状況に応じて2.5分毎

- 心電図:基本的には5極による四肢誘導+胸壁誘導をモニターする。II誘導はp波の判定が容易なため不整脈モニターとして

胸壁(V5)誘導は心筋虚血の判定のため

(心筋虚血や不整脈の検出力を高めるため5電極で2つの誘導) - パルスオキシメトリー:指尖で測定する。2種類の波長でオキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビンの吸光度が違うことを利用してオキシヘモグロビン濃度(百分率)を測定する。一酸化炭素ヘモグロビンやメトヘモグロビンや薬剤に影響を受けるので注意が必要。脈波が出ていることも重要で末梢循環の指標にもなりえる。

- カプノメーター:呼気二酸化炭素濃度の測定。カプノグラフの形が異常を示した場合、気道や回路の異常などが考えられる。

- 呼吸器・麻酔器のモニター:吸入酸素濃度、一回換気量、気道内圧、麻酔ガス濃度。

- 体温(膀胱温、鼓膜温)

- 尿量:循環血液量や血圧の指標

- 筋弛緩モニター(TOF、PTC)

- INVOS(経皮的脳内酸素飽和度):脳の局所酸素飽和度の測定

- BIS(bispectoral analysis):脳波から麻酔中の鎮静度を推定する。

侵襲的(観血的)モニター

- 観血的動脈圧測定(橈骨動脈など):連続的に動脈圧測定、採血、心拍出量、SVV

- 中心静脈圧測定(内頸静脈穿刺):中心静脈圧測定、薬剤の投与

- 肺動脈カテーテル(Swan Ganz):肺動脈圧、心拍出量、混合静脈血酸素飽和度

- 経食道心エコー(TEE):心臓の観察

- MEP(motor evoked potential):脊髄虚血の判定脊椎手術、脳外科手術、大血管手術で用いることが多い

| 大脳の運動野を刺激して上肢・下肢の筋肉から表面筋電図を記録する方法(図1)。 |

|

| 図1 MEP形成の機序 |

| 米村 浩ら:頚髄症における中枢伝導時間(CMCT)遅延のメカニズムの検討。脊髄電気診断学21:24-27,1999)より一部引用 |

| MEP形成の機序は以下のとおりです。電気刺激の場合、錐体ニューロンの軸索が直接刺激されることにより発生するD waveと、錐体ニューロンにシナプス結合している介在ニューロンが刺激されることにより発生する数発のI waveが錐体路を1.5~2.0ms間隔で下降します。これをmultiple descending volleysといい、これが脊髄前角細胞に達すると時間的加重を生じさせ、細胞膜電位が上がり、何発目かのI waveにより閾値を越えると前角細胞が発火し筋電図反応が出現します。磁気刺激の場合は渦電流の流れる方向に沿った介在ニューロンが刺激されやすいため、I waveが誘発されます。ただし非常に強い刺激では、D waveも誘発されます。 |

CV挿入